減災とは何?

災害による被害をできるだけ小さくするための取組を減災行動といいます。それぞれの段階で、適切な行動をとることによって、被害を小さくすることができます。減災のためには、自分の身は自分で守るという「自助」、助け合いによる「共助」が重要となります。

1.家族での話し合い

(1)固定電話や携帯電話は通じにくくなります。災害用伝言ダイヤルや、災害用伝言板の利用方法を確認しておきましょう。

(2)最寄りの避難場所と避難ルートを確認しておきましょう。

2.家具の転倒防止・家の耐震化

(1)家具の転倒防止は減災行動の基本です。

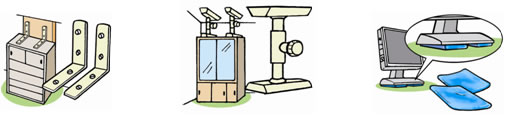

- 家具の固定:金具、ポール式器具(突っ張り棒)、粘着マットなどを用いて家具を固定しましょう。

- ガラス飛散防止:窓や食器棚にガラス飛散防止フィルムを貼りましょう。

- 工夫:重い物は下に収納する、就寝時の頭の位置を考えて家具を配置する、家具の前に板を敷き壁によりかからせる、避難する際の通路に倒れる物を置かないなど収納や置き方を工夫しましょう。

(2)家そのものの耐震化を行いましょう。

3.備蓄品を準備しましょう

備蓄品の目安は最低3日分です。

食料・飲料水・トイレパックなどを用意しましょう。

4.となり近所で助け合える関係づくりを となり近所の方と、いざというときに「大丈夫ですか」の声かけをしあえる関係を作っておきましょう。協力しあうことにより、自分の身を守ることにもつながります。防災訓練に参加することも大切です。

1.家の中にいたら

(1)クッションや座布団、布団や枕など、身近なもので頭を守る。

(2)屋外には、落下物が多いのであわてて外に飛び出さない。

(3)家の中に閉じ込められないようにドアを開けて出口を確保する。

2.外にいたら

(1)落下物から身を守るため、カバンなどで頭を守る。

(2)繁華街などでは、看板や外壁など、特に落下物の危険性が高いので、なるべく建物から離れる。

(3)地割れや陥没した場所には近づかない。

3.エレベーターの中にいたら

(1)揺れを感じたら、すべての階のボタンを押し、停止した階で外に出る。

(2)非常ボタンやインターホンで連絡をとり、救助をまつ。

4.海にいたら

より早く、より高い所へ避難を!

海辺にいるときに地震があった場合、一番怖いのは、津波です。

とにかく高い場所へ避難しましょう。

1.まずすることは

地震災害でなんといっても怖いのが火災です!大きな揺れの最中は、無理に火を止めたり消火をせず、まず身を守ることが大切です。大きな揺れがおさまったら、素早く火を止めましょう。

2.その情報は正しいですか

災害発生時には、様々な情報が飛び交うことが予想されます。デマに惑わされず、正しい情報を入手するようにしましょう。

3.隣の人を助けられますか

大地震発生時は、消防車・救急車はすぐに来られず、隣近所の協力が大きな力になります。阪神・淡路大震災では、近所の人が協力して、バールやのこぎり、車のジャッキなど身近にあるものを使って閉じ込められた多くの人々を助け出しました。

4.適切な場所へ避難しましょう

※自宅建物が火災や倒壊の危険がないときは、あえて避難の必要はありません。防災拠点で「地域防災拠点」や「広域避難場所」がどこなのかを確認しておきましょう。

5.帰宅が困難になったらむやみに移動しない 帰宅が困難になってしまった場合は、2次災害にまきこまれないように、むやみに移動しないことが重要です。職場や避難スペースにとどまり、被害の状況、交通情報など正確な情報を収集し、時間差で帰宅しましょう。職場に簡易食料、歩きやすい靴、地図など帰宅グッズを用意しておくことも大切です。